Por Armando Coll

Sería la primera vez que una tortuga recalara en la playa de aquel pequeño villorrio lamido por los hielos del Mar del Norte, en la península de Jutland, Dinamarca.

Y no llegó a nado sino embarcada directamente desde Francia hasta puerto tan modesto como remoto y, para mayor asombro si no escándalo de los puritanos moradores, destinada a la olla de una exquisita Potage à la Tortue.

Junto al inocente quelonio llegaron vinos de España y Francia a lugar tan agreste y frío en el que nadie probaba alcohol; caviar del Caspio; codornices y foie gras; endivias de Bélgica, nueces para la ensalada; higos y frutas tropicales para después del Roquefort, le fromage como coda de todo banquete noble, al estilo, si se quiere del Café Anglais de París, en tiempos previos al descalabro del bonapartismo.

¿Quién sacudía la aterida quietud de ese filamento de tierra gris de la península danesa frente al océano implacable, con tan extravagante preludio a una cena jamás escenificada entre gente parva y devota en esos confines de Dios?

Allí, en ese pueblito costero de Jutland, Martina y Phillipa, dos hermanas consagradas a mantener viva la secta protestante fundada por su padre, reciben un buen día la inesperada visita de una dama francesa, necesitada de refugio en su condición de perseguida política y portadora de una carta de recomendación redactada por el único y desairado pretendiente que Phillipa tuviese en su hermosa juventud, un barítono, con el tiempo célebre, de la Ópera de París.

Babette, la francesa, es admitida como cocinera por las buenas hermanas antipapistas. Y para ellas trabaja apaciblemente durante diez años hasta que la no muy cristiana diosa Fortuna toca a la puerta de hogar tan austero.

Un ticket de lotería que un amigo envía a la refugiada resulta ganador. Y ahí Babette, la cocinera, toma una inesperada determinación: invertirá la fortuna, no para volver a su añorada Francia y allí vivir sin apremios, sino para pergeñar un banquete inolvidable, para la pequeña congregación de protestantes daneses, renuentes a todo placer mundano.

Erik, un muchacho del pueblo que Babette adopta como pinche para la cena, es instruido por la cocinera francesa sobre cómo servir cada uno de los vinos y le señala antes de comparecer en la mesa con una botella de Veuve Cliquot: “un poco sólo a cada uno, al general sí le puedes colmar la copa”.

El militar es el arcángel que visita la alejada comunidad de fieles creyentes, a los que conduce divinamente por cada uno de los placeres del convite de Babette. Es un oficial de caballería danés, en su momento, años atrás, pretendiente de Martina, también desechado a favor de la dedicación a Dios, y que regresa al terruño a visitar a una vieja tía, miembro prominente de la secta local.

Las obligaciones propias de un hombre de armas lo han llevado a destinos diversos, donde el general se ha hecho de una decantada experiencia de los placeres terrenales, los vinos y la alta cocina. La espuma del champagne sube al tiempo que crepitan las codornices encofradas en hojaldre y foi gras a la puerta del horno.

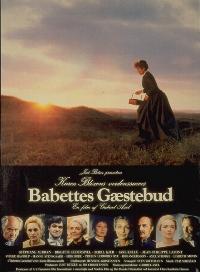

A estas alturas la película El Festín de Babette (Babettes gæstebud, Dinamarca, 1987) escrita y dirigida por Gabriel Axel inspirada en un relato de Isak Dinesen, se encuentra en las secuencias del desenlace final.

Hasta ese momento, las escenas correspondientes a la cena prescinden de música; el director se atiene al audio directo del entrechocar de cubiertos y la vajilla china, el vino escanciado escrupulosamente por Erik en las copas.

Es sólo cuando el muchacho llena la copa del general con Veuve Cliquot y éste la cata para advertir que se trata de la cosecha de 1860, cuando el director introduce una música epifánica. La puesta en escena va adquiriendo color en contraste con los grises que prevalecen en los primeros dos tercios del largometraje.

Los personajes experimentan entonces la obligada transformación que la dramaturgia fílmica demanda: la pequeña cofradía de puritanos que se resistía a disfrutar de los sabores del condumio, empiezan a abandonarse a sí mismos, sus pálidos rostros tornan al sonrojo propio del vino y el sentimentalismo, la añoranza y el romance que la libación estimula. Se entregan entonces al “olvido estético”, del que habla Ricciotto Canudo en su formulación de la Teoría de las siete artes.

No hay comentarios:

Publicar un comentario